| Главная » Статьи » Мои статьи |

Опубликовано в журнале "Филология и литературоведение". 2014. № 4 Единственно разумное определение «универсала» – это специалист, который может соотнести свою небольшую территорию с вселенной знаний. Дискуссия о компетенциях переводчика часто сводится к обсуждению в рамках дихотомического противопоставления компетенций переводчика-универсала и переводчика-специалиста. В первой части этой статьи мы рассмотрим, какие доводы «за» и «против» обычно выдвигаются в защиту каждой позиции и проанализируем, насколько оправданно само противопоставление этих позиций. В заключительной части, на основании работ ряда авторов, мы предложим новую, трехчленную, шкалу компетенций переводчика. Обычно перевод делят на универсальный (общий) и специализированный. Даниэль Гудек, автор книги «Перевод как профессия», определяет эти понятия следующим образом:

Каждому типу, или уровню, специализации соответствует свой тип переводчика: универсал (generalist) или специалист (specialist). Традиционно отношения между двумя этими типами переводчиков формулируются в виде логического отношения «да»/«нет», или дихотомии [2]. Алиса Грегори приводит список типичных доводов «за» и «против» каждой позиции [3]: Универсал «За»:

«Против»:

Специалист «За»:

«Против»:

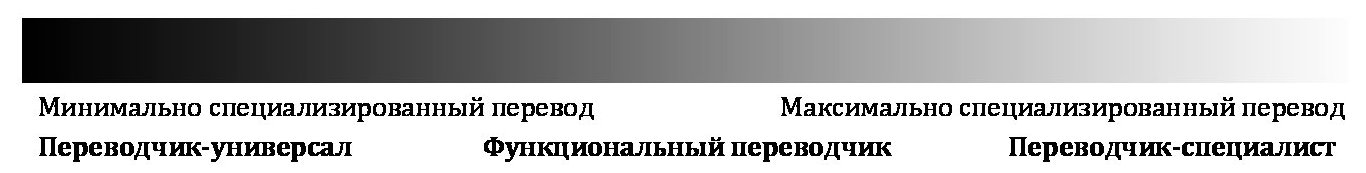

Очевидно, что из простого сопоставления списков положительных и отрицательных характеристик сделать сколько-нибудь объективный вывод о предпочтении той или иной позиции, невозможно. Нельзя признать вполне объективными и взгляды тех авторов, которые, опираясь на личные профессиональные или узко корпоративные предпочтения, заявляют об однозначном приоритете той или иной позиции. Приоритет компетенций переводчика-универсала защищается, например, в текстах с такими характерными названиями, как «Переводчик-универсал как наиболее востребованный тип переводчика» [4] и «На рынке переводов требуется переводчик-универсал, умеющий переводить всё» [5], а противоположная позиция защищается, например, в тексте, называющимся «Переводческие специальности: 3 причины, почему имеет смысл быть специалистом, а не универсалом» [6]. Большего внимания заслуживают работы, обосновывающие приоритет той или иной позиции ссылками на отраслевую практику. Однако и они не могут нас удовлетворить, поскольку, ссылаясь на аналогичную отраслевую практику, приходят к противоположным выводам. Если российские авторы Д.С. Аржевитина и Е.В. Аликина утверждают, что «российская образовательная, переводоведческая и переводческая практики ориентированы на переводчика-универсала» [7], то работающий во Франции американский переводчик Чарлз Мартин говорит об общепринятом консенсусе в переводческой отрасли, состоящем в возрастающей роли специализации [8]. На неадекватность такого «традиционного» дихотомического противопоставления переводческих компетенций обращают внимание все больше и больше авторов. Так, Роберто М. Асенсио отмечает, что, согласно более современным взглядам, переводческая реальность, будучи внешней демонстрацией индивидуальной практики, представляет собой «континуум с полюсами максимума и минимума в крайних точках, при чем каждая реальность находится в разной точке на этой шкале или в континууме» [2], и иллюстрирует эти соображения соответствующим графиком переводческих компетенций, воспроизводимым нами на рис. 1:

Рис. 1. Шкала (континуум) переводческих компетенций [2]. Вывод Асенсио однозначен:

Даже те, кто считает специализацию доминирующей тенденцией в отрасли переводов, констатируют расплывчатость терминологии. Например, Мартин указывает на «большую путаницу в значении этого понятия и его производных «специализированный» и «специалист» [8], а Ритта Яаскеляйнен пишет, что традиционные специализации «могут оказаться слишком обобщенными для точного описания «области» экспертизы конкретного переводчика» [9, 216]. Неадекватность традиционного деления переводчиков на «универсалов» и «специалистов» некоторые авторы объясняют происходящими сегодня изменениями в переводческой отрасли и появлению новых реалий. Последние – предмет размышлений Габе Бокора. Он отмечает, что хотя переводчики, как правило, начинают как универсалы, – а начинающие переводчики не могут быть экспертами во всех предметных областях, –перед ними рано или поздно встает вопрос о специализации; с другой стороны, вследствие того, что «сегодня многие области науки и техники накладываются друг друга … переводчик должен также обладать широкой осведомленностью в родственных и даже неродственных областях знания, чтобы обеспечить высококачественную работу с текстами из реальной жизни». [10] На необходимость выходить за пределы «традиционных» компетенций обращает внимание и Колин Брайтон. Комментируя текст Бокора, он подчеркивает важность широкого гуманитарного образования, «ибо оно позволяет освоить умственные процессы самых разных дисциплин и … быстрее изучать язык новых тематических областей». Это важно, поскольку, даже став специалистом в какой-то области, переводчику необходим план «Б» (на случай утраты работы по выбранной специализации), чтобы «снова начать работать за пределами своей зоны комфорта … не предаться самоуспокоенности и не утратить способность к адаптации». Другой комментатор текста Бокора добавляет, что такие области специализации, как «право», «финансы» или «маркетинг» требуют «общих знаний о многих предметах». [10] Алиса Грегори, чей список «за» и «против» компетенций переводчика-универсала и переводчика-специалиста, приводился выше, считает для того, чтобы быть успешным, нужно быть «чуточку и тем и другим». Для специалиста это означает «быть способным дополнять свои специализированные услуги дополнительными, которые могут не совпадать с вашей специализацией», а для универсала – «оказывать услуги хорошо, а некоторые из них превосходно». [3] Портрет переводчика «нового типа», переводчика, компетенции которого сочетают характеристики универсала и специалиста, пожалуй, наиболее полно описала Кристиана Норд в работе «Подготовка функциональных переводчиков» [11]. Она предлагает называть такого профессионала «функциональным переводчиком» (functional translator). Вот список из 9 компетенций функционального переводчика, с которым согласилось большинство участников конференции по качеству перевода в Лейпциге (1999 г.) [11, c. 28-29]:

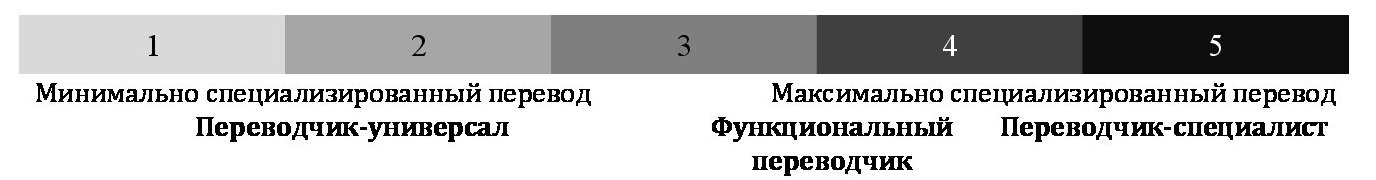

Представляется, что компетенции функционального переводчика, которого Норд проницательно называет «весьма разносторонним созданием» [11, с. 30], хорошо укладываются в среднюю часть «спектра» шкалы переводческих компетенций, предложенной Асенсио (рис. 1). Слева от его компетенций окажутся «минимально специализированные» компетенции переводчика-универсала, а справа – «максимально специализированные» компетенции переводчика-специалиста. Модифицированная шкала Асенсио показана на рис. 2.

Рис. 2. Трехуровневая шкала (континуум) переводческих компетенций. Но эту шкалу можно сделать еще более информативной, если связать маркеры компетенций переводчика с объемом его специальных знаний. Параметры для оценки объема знаний переводчика, связанного с лексической единицей, впервые предложил Р.К. Миньяр-Белоручев более 30 лет назад. Напомним, что Миньяр-Белоручев выделяет 5 степеней информационного запаса «коммуниканта» [12, c. 50-52]:

Комментируя свою классификацию, Миньяр-Белоручев, в частности, отмечает:

Принимая вышеприведенные соображения, можно предположить, что объем специальных знаний (информационный запас) функционального переводчика будет находиться в диапазоне между 3-й и 4-й степенью; соответственно, информационный запас переводчика-универсала будет в диапазоне между 1-й (начинающий переводчик) и 3-й степенью (порог тематической специализации); а информационный запас переводчика-специалиста – в диапазоне между 4-й и 5-й степенью, причем 5-я степень характеризует, скорее, не переводчика-профессионала, а высококвалифицированного специалиста в данной области, способного превосходно переводить тексты в своей области на уровне эксперта [9, c. 216]. Шкала (рис. 2), модифицированная с учетом информационного запаса переводчика, показана на рис. 3:

Рис. 3. Трехуровневая шкала (континуум) переводческих компетенций с учетом информационного запаса Как мы увидели, черно-белых решений в споре между «универсалами» и «специалистами» нет. Для иллюстрации абсурдности крайних суждений в этом споре Габе Бокор приводит такую старую поговорку:

Предложенная модель континуума переводческих компетенций призвана учесть новые реалии в переводческой отрасли, в которой переводчики решают задачи на трех уровнях. Переводчик-универсал работает с относительно несложными текстами неспециального содержания; функциональный переводчик – со специальными текстами в своей предметной области и/или неспециальными текстами, требующими широкого кругозора; переводчик-специалист – с узкоспециальными (специализированными) текстами, особыми средствами и т.п. Мы не тешим себя иллюзиями, что предложенная модель поставит точку в дискуссии о переводчиках-универсалах и переводчиках-специалистах. Следует также отметить, что аналогичные дискуссии об универсалах и специалистах активно ведутся и в других профессиональных сообществах: среди экономистов и управленцев [13], [14], [15]; социальных работников [16]; работников здравоохранения [17]; педагогов [18]. Многие соображения, высказанные в этих дискуссиях, созвучны тем, что обсуждаются в настоящей статье, и поэтому заслуживают внимания всех, кто интересуется этим вопросом в области перевода. Например, советы специалиста по подбору кадров в статье из газеты «Гардиан», как нам кажется, пригодятся любому переводчику, «обдумывающему житье»:

| |

| Просмотров: 7128 | | |

| Всего комментариев: 0 | |